2010年03月14日

星見キャンプなんてどうですか?【望遠鏡予備知識編】

【肉眼編:費用をかけず満天の星に感動するコース】

【双眼鏡編:手軽にある程度的を絞った星を観察するコース】

【望遠鏡編:月や惑星の観察に挑戦コース】

に続いて【望遠鏡予備知識編】です。

望遠鏡でのぞいていると、必ず聞かれるのが

「何倍の望遠鏡なの?」「これで何倍?」

そして答える言葉が20倍くらいですというのと100倍ですというのとで

リアクションがかなり違います。

前者だと、「小さいからそんなもんか」

後者だと、「小さいのに高性能なんだね」という感じで。

でも望遠鏡って、倍率は性能を示さないんです。

接眼レンズでいくらでも変わりますから。

倍率=対物レンズの焦点距離÷接眼レンズの焦点距離なので。

例えば・・・・

対物レンズが400mm。接眼レンズが3.8・5・9・18mmの4本あると、

105・80・44・22倍の4種類使えます。

この状況下で私が一番使っている接眼レンズは9mm(44倍)です。

もちろん、倍率が高い方が有利な点のある対象もあります。

それは惑星(金火木土など)です。

そういう場合は、対物レンズの焦点距離が長い物を選びます。

だいたい1000mmくらいが選びやすいあたりですね。

これなら、同じ接眼レンズで263・200・111・55倍になります。

ただし、いずれの条件も倍率を上げるほど暗くぼんやりし、クリアに見えなくなります。

接眼レンズの覗き口も小さくなるので、さらに見にくくなります。

なので惑星を相手にする場合は、光をたくさん集めることができるモデルが有利です。

どんなものかというと口径の大きな物。

レンズを使う屈折望遠鏡では100~120mmが限度。(大口径は高価です)

※80mmくらいでもOK

鏡を使う反射望遠鏡だと安価に大口径(150~250mm)が買えますが、

調整のしにくさや、接眼部が先端横になるため小さな子供には覗かせにくいです。

反射式の覗きにくさを解消できるカセグレン式などもあります。

・・・意味わかります??

書いててもどこから手をつけていいかわからなくなってきた(汗)

・惑星の場合、高倍率が出しやすい長焦点のモデルが有利。

・長焦点が有利とはいえ、倍率を上げると暗くなるので口径は可能な限り大きい物がよい。

・望遠鏡の種類によって調整が必要だったり、覗きにくかったりする。

※一般的に焦点距離が長いほど、望遠鏡自体も長くなる。

・対物レンズの焦点距離が長いと低倍率を出しにくく、短いと高倍率を出しにくい。

こんな感じです。

それでも焦点距離を伸ばしたり短くしたりするパーツもあるので、

使えば何とかなってしまうんですけどね。

(ただし伸ばすと暗くなり、短くすると明るくなる)

この写真(木星)のは、対物レンズの焦点距離400mmを840mmに伸ばして使ってます。

トリミングや撮影法による拡大もあるので単純に〇倍とはいきませんが、

直接覗いた場合は93倍です。

(イメージ的にはこの半分弱くらいの大きさかな。ディスプレイにもよりますが。)

はい。混乱しましたね。

そう。この望遠鏡の口径は50mmです。

なんだ。小さくても使えるじゃないか~。・・・全くそのとおりです。

でも、それなりに経験と工夫が必要なんですよ。

だから、購入時にはたくさん悩んで決めることになります。

ん~。望遠鏡の筒の部分だけでこんなに長文になってしまった・・・。

次回、具体的に商品を出してみます。

【双眼鏡編:手軽にある程度的を絞った星を観察するコース】

【望遠鏡編:月や惑星の観察に挑戦コース】

に続いて【望遠鏡予備知識編】です。

望遠鏡でのぞいていると、必ず聞かれるのが

「何倍の望遠鏡なの?」「これで何倍?」

そして答える言葉が20倍くらいですというのと100倍ですというのとで

リアクションがかなり違います。

前者だと、「小さいからそんなもんか」

後者だと、「小さいのに高性能なんだね」という感じで。

でも望遠鏡って、倍率は性能を示さないんです。

接眼レンズでいくらでも変わりますから。

倍率=対物レンズの焦点距離÷接眼レンズの焦点距離なので。

例えば・・・・

対物レンズが400mm。接眼レンズが3.8・5・9・18mmの4本あると、

105・80・44・22倍の4種類使えます。

この状況下で私が一番使っている接眼レンズは9mm(44倍)です。

もちろん、倍率が高い方が有利な点のある対象もあります。

それは惑星(金火木土など)です。

そういう場合は、対物レンズの焦点距離が長い物を選びます。

だいたい1000mmくらいが選びやすいあたりですね。

これなら、同じ接眼レンズで263・200・111・55倍になります。

ただし、いずれの条件も倍率を上げるほど暗くぼんやりし、クリアに見えなくなります。

接眼レンズの覗き口も小さくなるので、さらに見にくくなります。

なので惑星を相手にする場合は、光をたくさん集めることができるモデルが有利です。

どんなものかというと口径の大きな物。

レンズを使う屈折望遠鏡では100~120mmが限度。(大口径は高価です)

※80mmくらいでもOK

鏡を使う反射望遠鏡だと安価に大口径(150~250mm)が買えますが、

調整のしにくさや、接眼部が先端横になるため小さな子供には覗かせにくいです。

反射式の覗きにくさを解消できるカセグレン式などもあります。

・・・意味わかります??

書いててもどこから手をつけていいかわからなくなってきた(汗)

・惑星の場合、高倍率が出しやすい長焦点のモデルが有利。

・長焦点が有利とはいえ、倍率を上げると暗くなるので口径は可能な限り大きい物がよい。

・望遠鏡の種類によって調整が必要だったり、覗きにくかったりする。

※一般的に焦点距離が長いほど、望遠鏡自体も長くなる。

・対物レンズの焦点距離が長いと低倍率を出しにくく、短いと高倍率を出しにくい。

こんな感じです。

それでも焦点距離を伸ばしたり短くしたりするパーツもあるので、

使えば何とかなってしまうんですけどね。

(ただし伸ばすと暗くなり、短くすると明るくなる)

この写真(木星)のは、対物レンズの焦点距離400mmを840mmに伸ばして使ってます。

トリミングや撮影法による拡大もあるので単純に〇倍とはいきませんが、

直接覗いた場合は93倍です。

(イメージ的にはこの半分弱くらいの大きさかな。ディスプレイにもよりますが。)

はい。混乱しましたね。

そう。この望遠鏡の口径は50mmです。

なんだ。小さくても使えるじゃないか~。・・・全くそのとおりです。

でも、それなりに経験と工夫が必要なんですよ。

だから、購入時にはたくさん悩んで決めることになります。

ん~。望遠鏡の筒の部分だけでこんなに長文になってしまった・・・。

次回、具体的に商品を出してみます。

2010年03月13日

星見キャンプなんてどうですか?【望遠鏡編】

【肉眼編:費用をかけず満天の星に感動するコース】

【双眼鏡編:手軽にある程度的を絞った星を観察するコース】

に続いて、【望遠鏡編:月や惑星の観察に挑戦コース】です。

星を見るのには望遠鏡!なんて思っている人も多いでしょう。

「本当にそうでしょうか?」

例えば恒星と呼ばれる星を望遠鏡で見ても大きくはなりません。

(色や明るさの違いは出ますので、見る価値はありますが)

でも、もっとインパクトのあるものを望んでいる人が多いのでは?

そういう目線(専門的なことは無しに楽しむだけ)で考えると、

望遠鏡で見る対象は、

太陽(観察に工夫必須)、月、惑星(金火木土)、球状星団

のみと言っても過言じゃないでしょう。

のめりこむタイプの方なら、違う展開もありますが・・・。

(撮影などで集光力が必要な場合など)

みなさん今日の月、惑星はどの位置にあるかわかりますか?

普通わからないと思います。いいんですそれで。

じゃ、星座早見盤を・・・・いえいえ、星座早見盤には記載がありません。

なぜか。

それは月は満ち欠けして星空の位置の場所も見るたび違います。

惑星も場所が変わるんです。(当り前ですが)

それを知るために、シミュレーションソフト(フリーソフトも存在します)や、

天文関係雑誌が必要になります。

(天文台へ電話して聞いても教えてくれますが)

フリーソフト:ステラリウムはこちら

雑誌は観察の方法を書いている場合もあるので、見て良さそうなら是非。

現地で慌てることが無いように事前に調べましょうね。

では早速写真・・・・。(昔の写真で古いですが。)

月です。

月は満月より半分くらい欠けていた方がクレーターの様子がわかりやすくて楽しいです。

同じく月です。

いずれもそれほど大きくない望遠鏡で撮ってます。

一枚目の写真にいたっては、対物レンズの直径5cmです。

収納時の望遠鏡の長さなんて43cmくらい。

小さくてもこれくらいに見えるならキャンプ道具の工夫次第で積めますよね。

これが使用した望遠鏡です。

どうでしょう?おそらく想像していた物よりかなり小さいのでは?

対物レンズの直径50mm、焦点距離400mmの屈折望遠鏡です。

次回、望遠鏡の選び方やそれ以外の道具の選び方を解説しますが、

どうなることやら・・・・。(上手くまとめられる自信ない)

【双眼鏡編:手軽にある程度的を絞った星を観察するコース】

に続いて、【望遠鏡編:月や惑星の観察に挑戦コース】です。

星を見るのには望遠鏡!なんて思っている人も多いでしょう。

「本当にそうでしょうか?」

例えば恒星と呼ばれる星を望遠鏡で見ても大きくはなりません。

(色や明るさの違いは出ますので、見る価値はありますが)

でも、もっとインパクトのあるものを望んでいる人が多いのでは?

そういう目線(専門的なことは無しに楽しむだけ)で考えると、

望遠鏡で見る対象は、

太陽(観察に工夫必須)、月、惑星(金火木土)、球状星団

のみと言っても過言じゃないでしょう。

のめりこむタイプの方なら、違う展開もありますが・・・。

(撮影などで集光力が必要な場合など)

みなさん今日の月、惑星はどの位置にあるかわかりますか?

普通わからないと思います。いいんですそれで。

じゃ、星座早見盤を・・・・いえいえ、星座早見盤には記載がありません。

なぜか。

それは月は満ち欠けして星空の位置の場所も見るたび違います。

惑星も場所が変わるんです。(当り前ですが)

それを知るために、シミュレーションソフト(フリーソフトも存在します)や、

天文関係雑誌が必要になります。

(天文台へ電話して聞いても教えてくれますが)

フリーソフト:ステラリウムはこちら

雑誌は観察の方法を書いている場合もあるので、見て良さそうなら是非。

現地で慌てることが無いように事前に調べましょうね。

では早速写真・・・・。(昔の写真で古いですが。)

月です。

月は満月より半分くらい欠けていた方がクレーターの様子がわかりやすくて楽しいです。

同じく月です。

いずれもそれほど大きくない望遠鏡で撮ってます。

一枚目の写真にいたっては、対物レンズの直径5cmです。

収納時の望遠鏡の長さなんて43cmくらい。

小さくてもこれくらいに見えるならキャンプ道具の工夫次第で積めますよね。

これが使用した望遠鏡です。

どうでしょう?おそらく想像していた物よりかなり小さいのでは?

対物レンズの直径50mm、焦点距離400mmの屈折望遠鏡です。

次回、望遠鏡の選び方やそれ以外の道具の選び方を解説しますが、

どうなることやら・・・・。(上手くまとめられる自信ない)

2010年03月12日

星見キャンプなんてどうですか?【双眼鏡編】

肉眼編に続き、双眼鏡編です。星見キャンプと内容が被るので、

以前、書いたものをベース(コピペして)に書きます。

【双眼鏡編:手軽にある程度的を絞った星を観察するコース】

街から遠いキャンプ場で夜にたくさんの星が見えて、見入ってしまうことってありますよね。

こんな時、望遠鏡でのぞいてみたい(月・惑星)とか、

それなりな対象物(星雲・星団)を子供に見せてあげたいと思ったことはありませんか?

でも、望遠鏡って高価ですよね。最近は安くてもいいものが出てきてはいるけど、

セットの方法や選び方が少々難しい。

【ちょっと解説】

スバルです。自動車メーカーのマークや、歌に出てきますよね。

明るい星団(散開星団)なので、肉眼でも見えます。

おうし座にあるので夏だと明け方近く、秋だと深夜になってしまいますが・・・。

(冬向きな対象なんです。写真は秋の深夜です。)

こういうものを見るなら双眼鏡がオススメ!

あまり高倍率だと全体が見えません。特にM45は低倍率の物がいいです。

月や惑星を見るなら望遠鏡を選ぶことになってしまうけど、

星のきれいな部分を追うなら断然双眼鏡です。

スバルなどの星団だと双眼鏡の方が有利!

昼間に景色や鳥を見ることができるし、

子供の遊んでいる様子(危ないことしていないか等)を見たりもできます。

星を見るときは「ちょっとあの辺見てみて!」とやるのが難しいので、

カメラの三脚等に針金を巻きつけるなどして使うことをオススメします。

(メーカーによっては三脚固定金具とか三脚ホルダーがオプションで用意されている)

さて、そこで気になるのが性能。

性能の見方は【7×50】だと倍率7倍で対物レンズの直径(口径)が50mmという意味。

高倍率じゃないと・・・・なんて思ったことありませんか?

実は高倍率のものが高性能なこととは限らないんです。

それに対象物が鳥の場合は、高倍率(湿原の遠くの鳥など)が欲しくなることはあっても

星空の場合はむしろ低倍率が有利。7倍くらいがオススメです。

(専門的に観測している天文家も7×50を持っている人が多い)

いいとこ10倍くらいまでですね。それ以上だと星の塊が分散しすぎてきれいに見えません。

あと、対象物が星のため暗いことを考えると口径の大きなモデルがたくさん光を集められるため

明るく、暗い星までたくさん見ることが出来ます。(できれば50mm、42mmは欲しいところ)

倍率の高低は価格にあまり影響しませんが、口径の大小は価格に影響しますし、

50mm以上になるとかなり重くもなるので、通常使用では50mmが限度といえます。

あとは、レンズの材料やコーティング、内部のつや消し処理などで価格がかなり違いますが、

このあたりに懲りだすと、かなり高級品となるのでキャンプでの使用と割り切り考えないようにしましょう(笑)

ついでに観察時のコツも書いておきますね。

三脚にセットする場合、

パン棒(三脚についている角度調整バーのこと)は手前ではなく反対側にしましょう。

天頂部を観察する時、手前だとパン棒が三脚に当たりそれ以上、上を向かなくなります。

もちろん、パン棒が観察方向に向いていても視野に影響はありませんので心配なく。

グリップ式雲台や自由雲台という部品が用意できるならさらに扱いは楽になります。

パン棒での操作がやりにくければ別途用意してください。(カメラ屋さんにあります)

Kenko(ケンコー) アバンター 7X50

キャンプだとこれくらいが限度ですよね。

Kenko(ケンコー) ケンコー三脚取付ホルダー

あるとすごく便利なので一緒に揃えてしまいましょう。

Kenko(ケンコー) NEWVOLARE7X50SP

安価なモデルもあります。見え味は少し落ちますが・・・

ZEISS(ツァイス) Victory 7×42 T FL

最近ナチュラムさんで扱いの表示が多いツァイスは高いですね~。どれほどのものなんでしょう?

ZEISS(ツァイス) Victory 10×42 TFL

この製品がナチュラムさんではよく紹介されています。使った人の感想をぜひ聞きたいですね。

以前、書いたものをベース(コピペして)に書きます。

【双眼鏡編:手軽にある程度的を絞った星を観察するコース】

街から遠いキャンプ場で夜にたくさんの星が見えて、見入ってしまうことってありますよね。

こんな時、望遠鏡でのぞいてみたい(月・惑星)とか、

それなりな対象物(星雲・星団)を子供に見せてあげたいと思ったことはありませんか?

でも、望遠鏡って高価ですよね。最近は安くてもいいものが出てきてはいるけど、

セットの方法や選び方が少々難しい。

【ちょっと解説】

スバルです。自動車メーカーのマークや、歌に出てきますよね。

明るい星団(散開星団)なので、肉眼でも見えます。

おうし座にあるので夏だと明け方近く、秋だと深夜になってしまいますが・・・。

(冬向きな対象なんです。写真は秋の深夜です。)

こういうものを見るなら双眼鏡がオススメ!

あまり高倍率だと全体が見えません。特にM45は低倍率の物がいいです。

月や惑星を見るなら望遠鏡を選ぶことになってしまうけど、

星のきれいな部分を追うなら断然双眼鏡です。

スバルなどの星団だと双眼鏡の方が有利!

昼間に景色や鳥を見ることができるし、

子供の遊んでいる様子(危ないことしていないか等)を見たりもできます。

星を見るときは「ちょっとあの辺見てみて!」とやるのが難しいので、

カメラの三脚等に針金を巻きつけるなどして使うことをオススメします。

(メーカーによっては三脚固定金具とか三脚ホルダーがオプションで用意されている)

さて、そこで気になるのが性能。

性能の見方は【7×50】だと倍率7倍で対物レンズの直径(口径)が50mmという意味。

高倍率じゃないと・・・・なんて思ったことありませんか?

実は高倍率のものが高性能なこととは限らないんです。

それに対象物が鳥の場合は、高倍率(湿原の遠くの鳥など)が欲しくなることはあっても

星空の場合はむしろ低倍率が有利。7倍くらいがオススメです。

(専門的に観測している天文家も7×50を持っている人が多い)

いいとこ10倍くらいまでですね。それ以上だと星の塊が分散しすぎてきれいに見えません。

あと、対象物が星のため暗いことを考えると口径の大きなモデルがたくさん光を集められるため

明るく、暗い星までたくさん見ることが出来ます。(できれば50mm、42mmは欲しいところ)

倍率の高低は価格にあまり影響しませんが、口径の大小は価格に影響しますし、

50mm以上になるとかなり重くもなるので、通常使用では50mmが限度といえます。

あとは、レンズの材料やコーティング、内部のつや消し処理などで価格がかなり違いますが、

このあたりに懲りだすと、かなり高級品となるのでキャンプでの使用と割り切り考えないようにしましょう(笑)

ついでに観察時のコツも書いておきますね。

三脚にセットする場合、

パン棒(三脚についている角度調整バーのこと)は手前ではなく反対側にしましょう。

天頂部を観察する時、手前だとパン棒が三脚に当たりそれ以上、上を向かなくなります。

もちろん、パン棒が観察方向に向いていても視野に影響はありませんので心配なく。

グリップ式雲台や自由雲台という部品が用意できるならさらに扱いは楽になります。

パン棒での操作がやりにくければ別途用意してください。(カメラ屋さんにあります)

Kenko(ケンコー) アバンター 7X50

キャンプだとこれくらいが限度ですよね。

Kenko(ケンコー) ケンコー三脚取付ホルダー

あるとすごく便利なので一緒に揃えてしまいましょう。

Kenko(ケンコー) NEWVOLARE7X50SP

安価なモデルもあります。見え味は少し落ちますが・・・

ZEISS(ツァイス) Victory 7×42 T FL

最近ナチュラムさんで扱いの表示が多いツァイスは高いですね~。どれほどのものなんでしょう?

ZEISS(ツァイス) Victory 10×42 TFL

この製品がナチュラムさんではよく紹介されています。使った人の感想をぜひ聞きたいですね。

2010年03月11日

星見キャンプなんてどうですか?【肉眼編】

地域によっては、すでにかなり暖かいそうですね。

こちら北海道でも、ようやく暖かくなってきてます。

まだ、氷点下の時間が長いですが・・・。

そろそろ今年のキャンプの計画を始めている方もいるのではないでしょうか。

(すでに春キャンプや通年キャンプの人もいるようですね(汗))

道具の進歩で、テントやタープの設営、火器の準備が容易かつ短時間に

なったおかげで、キャンプ場内での遊びや近隣市町村の観光など、

以前に比べて、内容の濃いキャンプが可能になったわけですが、

夜ってどうですか?

BBQで酒を呑んだり、家族や仲間と語らうのも楽しいんですが、

都会で生活している子供にちゃんと星を見せるなんて楽しみ方なんてどうでしょう?

今回はいつもとちょっと路線を変えて、星見キャンプについて書いてみます。

【肉眼編:費用をかけず満天の星に感動するコース】

星座早見盤や天文雑誌(書店で買えます)を持ち込み、

レジャーシートの上に子供と並んで寝転んで見る。

大人は早見盤の使い方や、方角、星座、天の川の位置なんかを

予習しておくと、子供に喜ばれます。

子供のはっとする質問があったときは、今度一緒に調べようね。

と促すことをお忘れなく。しったかぶっちゃいけません。

他に必要な物は、早見盤を見るための懐中電灯やヘッドランプ。

そのまま使うと、せっかく闇に慣れた目が元に戻ってしまいますので、

赤セロファンで減光したり、赤フィルターや赤色LED付の製品を使用しましょう。

PETZL(ペツル) ティカXP2

赤色LED搭載モデル。

観察の後は、高輝度白色LEDに切り替えて

落し物がないかのチェックもできます。

拡散とスポットモードが使えます。

PETZL(ペツル) ティカプラス2

赤色LED搭載モデル。

観察の後は、高輝度白色LEDに切り替えて

落し物がないかのチェックもできます。

拡散モードは使えませんが、星を見る分には問題ありません。

PETZL(ペツル) タクティカプラス

赤色フィルター搭載モデル。

観察の後、フィルターを倒せば白色LEDが使えるので、

落し物がないかのチェックもできます。

私はこのモデルの色違いを使っています。

続いて、星座早見盤。

これが星座早見盤です。

東西が反対ですが、これは寝転がったりなど、

上を向いて使うため、このようになっています。

緯度で微調整ができたりしますが、360度地平線の見える場所じゃない限り、

山などで高度の低い部分は隠されますので、気にしないでアバウトに使いましょう。

まず、時計などで時間を見ます。(予測の場合は大体の見る時間を選びます。)

早見盤の時刻と月日(これも見るときの)を合わせます。これだけです。

(写真は3月10日の21時に設定した状態です。)

南西にオリオン座があるなぁ・・・とか、

外周に近いほど地平高度が低いということなので、

カシオペヤより北斗七星が高い位置にあるから、

北極星は北斗七星を使おうとかが判断できます。

Kenko(ケンコー) 星座早見盤

ナチュラムさんにもあります。素材はわかりません。

以前は金属と樹脂フィルムのものがほとんどだったのに、

紙製が多くなってしまいました。夜露で濡れるので、

紙製以外が望ましいんですが、なかなかありません。

Kenko(ケンコー) クラフト スターディスク

安く済ませるには紙製ですね。

使用後は放置せず、夜露のつかないバッグの中など

に入れておきましょう。

さて、天の川ってどんな感じでしょう?

都会育ちだと大人でもわかりにくかったりします。

昔撮った写真が見つかったので、それをもとに説明します。

※あ、写真タイトル入れ間違えてる・・・【夏の大三角形付近の天の川】です。

夏の間、簡単に見つけられる夏の大三角形が話を膨らませやすくてオススメです。

天の川の位置を探しやすいのは、はくちょう座の胴体部分の方向に指を進めること。

この範囲にある、薄く白い雲のように見えるのが天の川です。

こと座のベガ(おりひめ星)とわし座のアルタイル(ひこ星)の間に、

二人の仲を引き裂く天の川がちゃんとあります。

こと座とわし座は見慣れるまで線を結びにくいので、ベガとアルタイルだけで話します。

はくちょう座は羽の先端の星が暗いので、十字になった部分で説明します。

続いてカシオペヤ座。

北斗七星以外の方法で北極星を見つけるのによく使いますよね。

比較的明るいWの形は誰でもわかる星座のひとつです。

探し方はともに基準となる部分の方向・長さを、先端から5倍です。

(北斗七星だとひしゃくの深さを、ひしゃくの縁から5倍)

カシオペヤ座のWを横方向にも天の川が流れています。

少し薄いのでかなり暗い地域へ行かないと見にくいかなぁ・・・。

左下にあるのは二重星団です。カシオペヤ座付近は、

双眼鏡(7倍程度)でのんびり眺めるのにもいいですよ。(望遠鏡より楽しめます)

そして、いて座付近です。

ちょっと見つけにくいですが、北斗七星が6つになったようなヒシャクが目印です。

はじめて見るなら星座早見盤がないと難しいかもしれないですね。

このあたりも天の川が見やすいポイントです。

星座早見盤を使う上で、わかっていて欲しいことは、

月がありません。当り前ですが・・・。

月がある付近の星はほとんど見えません。

特に欠けの少ない月がある日は星見に適しません。

あと、惑星がありません。

金星、火星、木星、土星は肉眼でも簡単に見えるため、

「あれ?あの星座なんか違う」ってなります。

フリーソフトやネット配信のシミュレーターで事前に確認するか、

天文雑誌などで確認しておきましょう。

こちら北海道でも、ようやく暖かくなってきてます。

まだ、氷点下の時間が長いですが・・・。

そろそろ今年のキャンプの計画を始めている方もいるのではないでしょうか。

(すでに春キャンプや通年キャンプの人もいるようですね(汗))

道具の進歩で、テントやタープの設営、火器の準備が容易かつ短時間に

なったおかげで、キャンプ場内での遊びや近隣市町村の観光など、

以前に比べて、内容の濃いキャンプが可能になったわけですが、

夜ってどうですか?

BBQで酒を呑んだり、家族や仲間と語らうのも楽しいんですが、

都会で生活している子供にちゃんと星を見せるなんて楽しみ方なんてどうでしょう?

今回はいつもとちょっと路線を変えて、星見キャンプについて書いてみます。

【肉眼編:費用をかけず満天の星に感動するコース】

星座早見盤や天文雑誌(書店で買えます)を持ち込み、

レジャーシートの上に子供と並んで寝転んで見る。

大人は早見盤の使い方や、方角、星座、天の川の位置なんかを

予習しておくと、子供に喜ばれます。

子供のはっとする質問があったときは、今度一緒に調べようね。

と促すことをお忘れなく。しったかぶっちゃいけません。

他に必要な物は、早見盤を見るための懐中電灯やヘッドランプ。

そのまま使うと、せっかく闇に慣れた目が元に戻ってしまいますので、

赤セロファンで減光したり、赤フィルターや赤色LED付の製品を使用しましょう。

PETZL(ペツル) ティカXP2

赤色LED搭載モデル。

観察の後は、高輝度白色LEDに切り替えて

落し物がないかのチェックもできます。

拡散とスポットモードが使えます。

PETZL(ペツル) ティカプラス2

赤色LED搭載モデル。

観察の後は、高輝度白色LEDに切り替えて

落し物がないかのチェックもできます。

拡散モードは使えませんが、星を見る分には問題ありません。

PETZL(ペツル) タクティカプラス

赤色フィルター搭載モデル。

観察の後、フィルターを倒せば白色LEDが使えるので、

落し物がないかのチェックもできます。

私はこのモデルの色違いを使っています。

続いて、星座早見盤。

これが星座早見盤です。

東西が反対ですが、これは寝転がったりなど、

上を向いて使うため、このようになっています。

緯度で微調整ができたりしますが、360度地平線の見える場所じゃない限り、

山などで高度の低い部分は隠されますので、気にしないでアバウトに使いましょう。

まず、時計などで時間を見ます。(予測の場合は大体の見る時間を選びます。)

早見盤の時刻と月日(これも見るときの)を合わせます。これだけです。

(写真は3月10日の21時に設定した状態です。)

南西にオリオン座があるなぁ・・・とか、

外周に近いほど地平高度が低いということなので、

カシオペヤより北斗七星が高い位置にあるから、

北極星は北斗七星を使おうとかが判断できます。

Kenko(ケンコー) 星座早見盤

ナチュラムさんにもあります。素材はわかりません。

以前は金属と樹脂フィルムのものがほとんどだったのに、

紙製が多くなってしまいました。夜露で濡れるので、

紙製以外が望ましいんですが、なかなかありません。

Kenko(ケンコー) クラフト スターディスク

安く済ませるには紙製ですね。

使用後は放置せず、夜露のつかないバッグの中など

に入れておきましょう。

さて、天の川ってどんな感じでしょう?

都会育ちだと大人でもわかりにくかったりします。

昔撮った写真が見つかったので、それをもとに説明します。

※あ、写真タイトル入れ間違えてる・・・【夏の大三角形付近の天の川】です。

夏の間、簡単に見つけられる夏の大三角形が話を膨らませやすくてオススメです。

天の川の位置を探しやすいのは、はくちょう座の胴体部分の方向に指を進めること。

この範囲にある、薄く白い雲のように見えるのが天の川です。

こと座のベガ(おりひめ星)とわし座のアルタイル(ひこ星)の間に、

二人の仲を引き裂く天の川がちゃんとあります。

こと座とわし座は見慣れるまで線を結びにくいので、ベガとアルタイルだけで話します。

はくちょう座は羽の先端の星が暗いので、十字になった部分で説明します。

続いてカシオペヤ座。

北斗七星以外の方法で北極星を見つけるのによく使いますよね。

比較的明るいWの形は誰でもわかる星座のひとつです。

探し方はともに基準となる部分の方向・長さを、先端から5倍です。

(北斗七星だとひしゃくの深さを、ひしゃくの縁から5倍)

カシオペヤ座のWを横方向にも天の川が流れています。

少し薄いのでかなり暗い地域へ行かないと見にくいかなぁ・・・。

左下にあるのは二重星団です。カシオペヤ座付近は、

双眼鏡(7倍程度)でのんびり眺めるのにもいいですよ。(望遠鏡より楽しめます)

そして、いて座付近です。

ちょっと見つけにくいですが、北斗七星が6つになったようなヒシャクが目印です。

はじめて見るなら星座早見盤がないと難しいかもしれないですね。

このあたりも天の川が見やすいポイントです。

星座早見盤を使う上で、わかっていて欲しいことは、

月がありません。当り前ですが・・・。

月がある付近の星はほとんど見えません。

特に欠けの少ない月がある日は星見に適しません。

あと、惑星がありません。

金星、火星、木星、土星は肉眼でも簡単に見えるため、

「あれ?あの星座なんか違う」ってなります。

フリーソフトやネット配信のシミュレーターで事前に確認するか、

天文雑誌などで確認しておきましょう。

2010年03月01日

【レシピ】肉まん

ネタが尽きた上に、懐が寒い状況下で妻からの提案。

「豚挽き肉をどうにかして使い切りたいんだけど」

・・・それ、いただき!

で作ったのが肉まん。

割ると肉汁がじゅわっと出てきます。

あまりモノで適当に作った割には、なかなか美味かったです。

今回使ったダッチオーブンは、ユニの12インチ。

ステンダッチの12インチやロッジのキャンプダッチオーブン12ディープなど

深くて面積も稼げるダッチオーブンがオススメです。

【用意するもの】10~12個分

<皮>

・薄力粉 400g

・ベーキングパウダー 25g

・砂糖 15g

・ぬるま湯 200cc

<具>

・豚挽き肉 200g(具材によって加減)

・しいたけ 小6枚(みじん切り)

・たまねぎ 中1/2(みじん切り)

・おろししょうが 大さじ1

・長ねぎ、タケノコ等 適宜(みじん切り)

・砂糖、ごま油、片栗粉、酒、しょうゆ、顆粒中華だし(各小さじ1)

・塩コショウ 少々

ぬるま湯を加える前に、皮の材料をボウルで混ぜておく。

その後、ぬるま湯を少しずつ加えながらこねる。

(水分が足りなければ大さじ1程度追加する)

粉気がなくなったらラップをかけて10分程度ねかせる。

具の材料をボウルで混ぜる。

※たまねぎはみじん切り後、ラップして電子レンジで1分程度加熱して

おくと火がとおらないというような失敗が防げる。

皮と具材を10~12等分して丸める。

皮を麺棒で伸ばし、具材を包む。

※4ヶ所止めて、さらに4ヶ所止めるか、8ヶ所つまんでおいて一気に仕上げる。

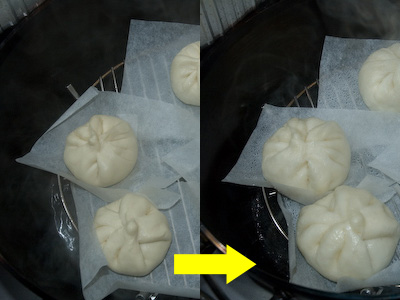

適当な大きさに切ったオーブンシートの上に置く。

ダッチオーブンに底上げネットか、高さを稼げる物を入れてから底網をセットし、

水(分量外:500~1000cc)を入れて沸騰させる。

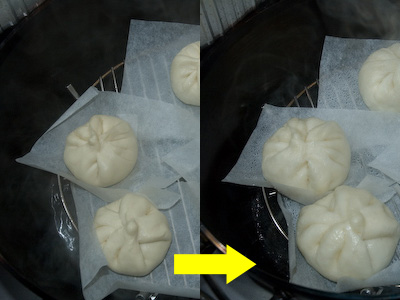

膨らむ分を考えて肉まんを配置して、隙間が少し開くようにフタを閉じる。(中火)

15分程度蒸す。

出来上がり。

この写真じゃわかりにくいけど、あえてフタを少しずらしてます。

「豚挽き肉をどうにかして使い切りたいんだけど」

・・・それ、いただき!

で作ったのが肉まん。

割ると肉汁がじゅわっと出てきます。

あまりモノで適当に作った割には、なかなか美味かったです。

今回使ったダッチオーブンは、ユニの12インチ。

ステンダッチの12インチやロッジのキャンプダッチオーブン12ディープなど

深くて面積も稼げるダッチオーブンがオススメです。

【用意するもの】10~12個分

<皮>

・薄力粉 400g

・ベーキングパウダー 25g

・砂糖 15g

・ぬるま湯 200cc

<具>

・豚挽き肉 200g(具材によって加減)

・しいたけ 小6枚(みじん切り)

・たまねぎ 中1/2(みじん切り)

・おろししょうが 大さじ1

・長ねぎ、タケノコ等 適宜(みじん切り)

・砂糖、ごま油、片栗粉、酒、しょうゆ、顆粒中華だし(各小さじ1)

・塩コショウ 少々

ぬるま湯を加える前に、皮の材料をボウルで混ぜておく。

その後、ぬるま湯を少しずつ加えながらこねる。

(水分が足りなければ大さじ1程度追加する)

粉気がなくなったらラップをかけて10分程度ねかせる。

具の材料をボウルで混ぜる。

※たまねぎはみじん切り後、ラップして電子レンジで1分程度加熱して

おくと火がとおらないというような失敗が防げる。

皮と具材を10~12等分して丸める。

皮を麺棒で伸ばし、具材を包む。

※4ヶ所止めて、さらに4ヶ所止めるか、8ヶ所つまんでおいて一気に仕上げる。

適当な大きさに切ったオーブンシートの上に置く。

ダッチオーブンに底上げネットか、高さを稼げる物を入れてから底網をセットし、

水(分量外:500~1000cc)を入れて沸騰させる。

膨らむ分を考えて肉まんを配置して、隙間が少し開くようにフタを閉じる。(中火)

15分程度蒸す。

出来上がり。

この写真じゃわかりにくいけど、あえてフタを少しずらしてます。