2010年04月13日

星見キャンプなんてどうですか?【架台を選ぶ編】

【肉眼編:費用をかけず満天の星に感動するコース】

【双眼鏡編:手軽にある程度的を絞った星を観察するコース】

【望遠鏡編:月や惑星の観察に挑戦コース】

【望遠鏡予備知識編】

【望遠鏡を選ぶ編】

に続き、【架台を選ぶ編】(最終回)です。

興味のない人にはつまらなく、ちゃんと知識のある人にはもどかしいこのシリーズも

今回で最後です。短めにまとめますのでお付き合いください。

一般的に望遠鏡って三脚に載っていますよね?(棒状のはピラー脚などという)

その脚の部分と望遠鏡本体を繋いでいて、操作をする部分を架台(かだい)といいます。

種類は経緯台、赤道儀、フォークなんかがあり、一般的には以下の特徴があります。

・経緯台

水平垂直に操作でき、設置が短時間で済みます。ただし、追尾ができないので、

倍率を上げるとあっという間に星が視野の外に逃げていくので、視野内に星を入れても

誰かに見せようと交代した時には、視野内になくなってるなんてことがあります。

すぐ設置して、少人数や低倍率で楽しむならオススメ。

・赤道儀

日周運動とその直角方向に操作できます。設置に少し手間がかかる分、

追尾ができるので、ゆっくりのんびり観察できます。モーターを使えば、

いつまでも視野内に星がいるので、大人数や高倍率でも対応可能です。

北極星が見える場所じゃないと正しくセットできないので、

北方向(特に近く)に障害物があると扱いにくいです。

凝り性な人ならすぐ慣れるレベルの道具なのでこれがオススメです。

自動的に星を視野内に導入してくれる物もあります。

・フォーク

大型の望遠鏡に使用することが多いです。この記事では省きます。

こんな感じです。

お手軽に使うなら経緯台、じっくり使うなら赤道儀でしょう。

経緯台は水平と垂直方向に操作できるのですが、最近のはかなり扱いやすくなっています。

望遠鏡を持って「えい!」ってだいたい合わせて、微動ハンドルで微調整するだけ。

解説もこれだけしかありません(笑)

今回は赤道儀主体で説明します。

誤解を恐れずに書くと・・・

星って見た目上、北極星を中心に反時計回りで回ってますよね。

(正確には真北から少しずれてるので、北極星も回ってるけど)

その軸上に1時間当たり15度回転すると望遠鏡がどこを向いていても星を

追いかけているのと同じ状況になります。

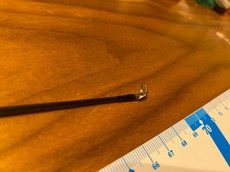

写真で説明すると、黄色の軸に北極星を軸上に合わせる為の望遠鏡が入っていて

そこに北極星を正しい位置に入れてあげる感じです。

ギアに負担をかけないため、バランスを取るためのオモリがついていたり、

操作も少し慣れがいりますが、説明書をよく読めばそれほどでもない道具です。

小型のものと大型のものがあるので、望遠鏡のサイズに合わせて選びましょう。

写真撮影でも長時間露出する場合は必須の架台です。

さて、それぞれナチュラムさんでは・・・・

ビクセン(Vixen) 経緯台ポルタ PORTA三脚付セット

小学生でも扱えます。

扱いやすく、自治体の教育施設や学校でも見かけます。

ビクセン(Vixen) GP2赤道儀

別売りのモーター、コントローラーを

使えば追尾ができます。

ひと手間でかなり快適になるのでぜひ!

<以下、先日のセット物です>

ビクセン(Vixen) 天体望遠鏡ポルタ PORTAII-VMC110L

ビクセンのアフターは親切なのでオススメ。

小型のモデルだとこれかな。

もっと小さなモデルもあります。

ビクセン(Vixen) 天体望遠鏡ミニポルタ VMC95L

上に書いた望遠鏡の小口径モデル。

ビクセン(Vixen) 天体望遠鏡ポルタ PORTAII-A80Mf

比較的安価に買えます。

必要な物はある程度揃っているので入りやすいです。

ビクセン(Vixen) GP2-A105M・SBS

星は日周運動で1時間に15度動きます。

倍率を上げると視野範囲が狭くなるので

あっという間に逃げていってしまうのですが

それを追いかけてくれる赤道儀というパーツがセットのモデルです。

ビクセン(Vixen) GP2-VMC200L(N)

短いのに長焦点かつ大口径。

工夫したらキャンプでもOKかも。

ビクセン(Vixen) GP2-R200SS(N)

大口径で短焦点の明るいモデル。

暗くて広がりのある天体(星雲星団など)に向いています。

【双眼鏡編:手軽にある程度的を絞った星を観察するコース】

【望遠鏡編:月や惑星の観察に挑戦コース】

【望遠鏡予備知識編】

【望遠鏡を選ぶ編】

に続き、【架台を選ぶ編】(最終回)です。

興味のない人にはつまらなく、ちゃんと知識のある人にはもどかしいこのシリーズも

今回で最後です。短めにまとめますのでお付き合いください。

一般的に望遠鏡って三脚に載っていますよね?(棒状のはピラー脚などという)

その脚の部分と望遠鏡本体を繋いでいて、操作をする部分を架台(かだい)といいます。

種類は経緯台、赤道儀、フォークなんかがあり、一般的には以下の特徴があります。

・経緯台

水平垂直に操作でき、設置が短時間で済みます。ただし、追尾ができないので、

倍率を上げるとあっという間に星が視野の外に逃げていくので、視野内に星を入れても

誰かに見せようと交代した時には、視野内になくなってるなんてことがあります。

すぐ設置して、少人数や低倍率で楽しむならオススメ。

・赤道儀

日周運動とその直角方向に操作できます。設置に少し手間がかかる分、

追尾ができるので、ゆっくりのんびり観察できます。モーターを使えば、

いつまでも視野内に星がいるので、大人数や高倍率でも対応可能です。

北極星が見える場所じゃないと正しくセットできないので、

北方向(特に近く)に障害物があると扱いにくいです。

凝り性な人ならすぐ慣れるレベルの道具なのでこれがオススメです。

自動的に星を視野内に導入してくれる物もあります。

・フォーク

大型の望遠鏡に使用することが多いです。この記事では省きます。

こんな感じです。

お手軽に使うなら経緯台、じっくり使うなら赤道儀でしょう。

経緯台は水平と垂直方向に操作できるのですが、最近のはかなり扱いやすくなっています。

望遠鏡を持って「えい!」ってだいたい合わせて、微動ハンドルで微調整するだけ。

解説もこれだけしかありません(笑)

今回は赤道儀主体で説明します。

誤解を恐れずに書くと・・・

星って見た目上、北極星を中心に反時計回りで回ってますよね。

(正確には真北から少しずれてるので、北極星も回ってるけど)

その軸上に1時間当たり15度回転すると望遠鏡がどこを向いていても星を

追いかけているのと同じ状況になります。

写真で説明すると、黄色の軸に北極星を軸上に合わせる為の望遠鏡が入っていて

そこに北極星を正しい位置に入れてあげる感じです。

ギアに負担をかけないため、バランスを取るためのオモリがついていたり、

操作も少し慣れがいりますが、説明書をよく読めばそれほどでもない道具です。

小型のものと大型のものがあるので、望遠鏡のサイズに合わせて選びましょう。

写真撮影でも長時間露出する場合は必須の架台です。

さて、それぞれナチュラムさんでは・・・・

ビクセン(Vixen) 経緯台ポルタ PORTA三脚付セット

小学生でも扱えます。

扱いやすく、自治体の教育施設や学校でも見かけます。

ビクセン(Vixen) GP2赤道儀

別売りのモーター、コントローラーを

使えば追尾ができます。

ひと手間でかなり快適になるのでぜひ!

<以下、先日のセット物です>

ビクセン(Vixen) 天体望遠鏡ポルタ PORTAII-VMC110L

ビクセンのアフターは親切なのでオススメ。

小型のモデルだとこれかな。

もっと小さなモデルもあります。

ビクセン(Vixen) 天体望遠鏡ミニポルタ VMC95L

上に書いた望遠鏡の小口径モデル。

ビクセン(Vixen) 天体望遠鏡ポルタ PORTAII-A80Mf

比較的安価に買えます。

必要な物はある程度揃っているので入りやすいです。

ビクセン(Vixen) GP2-A105M・SBS

星は日周運動で1時間に15度動きます。

倍率を上げると視野範囲が狭くなるので

あっという間に逃げていってしまうのですが

それを追いかけてくれる赤道儀というパーツがセットのモデルです。

ビクセン(Vixen) GP2-VMC200L(N)

短いのに長焦点かつ大口径。

工夫したらキャンプでもOKかも。

ビクセン(Vixen) GP2-R200SS(N)

大口径で短焦点の明るいモデル。

暗くて広がりのある天体(星雲星団など)に向いています。

Posted by みおのとおちゃん at 22:25│Comments(0)

│その他

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。